In dieser Woche startete der neue Alien-Film, bei dem es sich, je nach Zählweise, um den fünften (mit dem Wort „Alien“ im Titel), sechsten (unter Einbeziehung von „Prometheus“) oder achten (wenn man die beiden AvP-Filme mitrechnet) Film des Franchise handelt. Die Zeit ist also ideal, um die Wurzeln und Inspirationen dieser Filmreihe ein wenig zu beleuchten. Wenn es eine Person gibt, die auf diese Filmserie einen massiven Einfluss hatte, ohne direkt an der Produktion beteiligt zu sein, dann ist es H. P. Lovecraft. Das beginnt schon bei der Inspiration. Das Design des ikonischen titelgebenden Aliens, unter Fans vor allem als Xenomorph bekannt, stammt vom schweizer Künstler H. R. Giger (leider bereits 2014 verstorben). Regisseur Ridley Scott wurde durch ein Kompendium auf Gigers alptraumhafte biomechanische Werke aufmerksam, das den Namen „Necronomicon“ trägt. Das ist selbstverständlich nicht das einzige Element, das auf Lovecraft verweist. Vor allem in drei Filmen des Franchise ist Lovecrafts Vermächtnis sehr deutlich zu spüren: „Alien“, „Alien vs. Predator“ und „Prometheus“, weshalb diese im Fokus dieses Artikels stehen.

Natürlich ist weder „Alien“, noch eine der Fortsetzungen eine wirkliche Adaption von Lovecrafts Werken, der Einfluss kann aber kaum geleugnet werden. „At the Mountains of Madness“ ist hierbei das zentrale Werk des Schriftstellers aus Providence. Diese 1931 verfasste und 1936 erschienene Novelle ist eines von Lovecrafts längsten und einflussreichsten Werken und handelt von einer Antarktis-Expedition der Miskatonic-Universität, in deren Verlauf die Forscher eine Bergkette entdecken, deren Gipfel höher sind als der Mount Everest. Das ist allerdings noch der geringste Fund. Viel interessanter sind die Spuren einer uralten, nichtmenschlichen Zivilisation, der sogenannten „Alten Wesen“ („Elder Things“), die vor Millionen Jahren auf der Erde lebten und der Menschheit nicht nur weit überlegen waren, sondern diese vielleicht sogar geschaffen haben. In jedem Fall haben besagte Alte Wesen noch anderes geschaffen, in ihren Ruinen finden sich weitere Überreste ihrer biologischen Künste. Die Shoggothen wurden ursprünglich als Sklaven gezüchtet, lehnten sich jedoch gegen ihre Herren auf. Wie üblich bei Lovecraft rührt der eigentliche Horror jedoch nicht von den monströsen Shoggothen her, sondern von den Implikationen und der kosmischen Insignifikanz der Menschheit.

„Alien“ übernimmt vor allem die Atmosphäre der Geschichte, zusätzlich zu einigen Handlungselementen. Zwar handelt es sich nicht Forscher, sondern um Weltraum-Trucker, die auf die Überreste einer uralten Zivilisation stoßen, aber wie in „At the Mountains of Madness“ finden sich auch in dem Raumschiffwrack, auf das die Crew der Nostromo stößt, biologische Spuren. Der Aspekt des Kosmischen Horrors ist in „Alien“ nicht ganz so dominant wie in „At the Mountains of Madness“, der Fokus liegt stärker auf Spannung und der Vergewaltigungsmetapher, die der Lebenszyklus und das Design des Xenomorph verkörpern. Dennoch sind die Aspekte des Kosmizismus vorhanden, Hoffnungslosigkeit, Fremdartigkeit und natürlich die Frage, in welcher Beziehung das Xenomorph zu dem Wrack steht, in welchem die Eier gefunden wurden. Spätere Filme, Romane und Comics des Franchise haben natürlich versucht, diesen Fragen nachzugehen, doch gerade wenn man „Alien“ als für sich alleinstehend betrachtet, machen diese vagen Andeutungen, die ohne Antwort bleiben, einen Großteil des Kosmischen Horrors dieses Films aus. In „Alien“ gibt es am Ende nur Ellen Ripley (Sigourney Weaver) und die Kreatur, die ebenso tödlich wie rätselhaft bleibt.

James Camerons „Aliens“ ist eine exzellente Fortsetzung und ein Klassiker des Sci-Fi-Action-Genres, den Horror des ersten Teils vermisst man allerdings, speziell den Kosmischen Horror. In „Alien“ was das Xenomorph eine fast unaufhaltsame und fast unkaputtbare Macht, gegen die es kaum eine Verteidigung gab. In „Aliens“ dagegen werden die Xenomorphs im Dutzend niedergemäht, was diese Wahrnehmung gründlich zunichte macht. Ähnlich verhält es sich mit den beiden folgenden Sequels, denen es allerdings nicht nur an Kosmischem Horror, sondern auch an allgemeiner Qualität mangelt. Mit „Alien 3“ wollte Fincher zwar tatsächlich zu den Horror-Aspekten des ersten Teils zurückkehren, aber es handelt sich dabei eher um persönlichen, figurenzentrierten Horror. Bekanntermaßen war Dreh des Films vor allem für Fincher ein persönlicher Horror. „Alien: Die Wiedergeburt“ schließlich ist ein völliges Desaster.

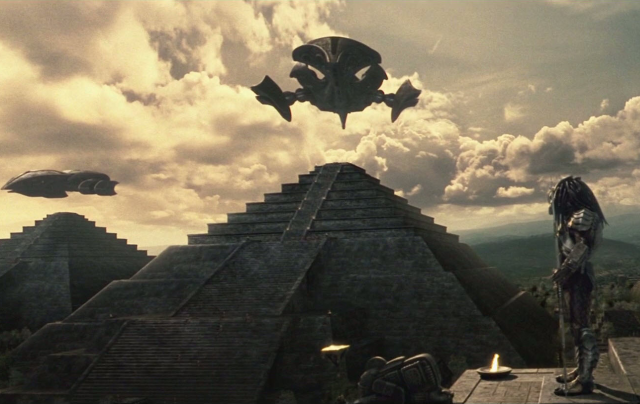

Lovecrafts Einfluss wird erst wieder in Paul W. S. Andersons „Alien vs. Predator“ deutlicher. Dieses Crossover zweier Sci-Fi-Ikonen hat keinen allzu guten Ruf. Während es qualitativ doch recht weit von den ersten beiden Filmen des Franchise entfernt ist, ist es in meinen Augen gar nicht so übel, wenn man seine Erwartungen etwas herunterschraubt. Inhaltlich ist „Alien vs. Predator“ sogar noch näher an „At the Mountains of Madness“, denn die Handlung beinhaltet tatsächlich eine Antarktisexpedition. Wissenschaftler entdecken unter dem Eis eine prähistorische Pyramide, weshalb ein Team ausgeschickt wird, um diese Pyramide zu erforschen. Ähnlich wie in „At the Mountains of Madness“ stellt sich heraus, dass es sich um die Überbleibsel einer außerirdischen Zivilisation handelt – in diesem Fall der Predator-Spezies, die die Xenomorphs züchtet, um sie als Initiationsritus für ihre Jäger zu verwenden. Handlungstechnisch ist Andersons Crossover-Film also relativ nah an Lovecraft, aber nicht atmosphärisch oder philosophische. Kosmischer Horror ist in Ansätzen bzw. im Konzept vorhanden, gerade im ersten Akt herrscht durchaus noch eine Lovecraft’sche Stimmung, aber ähnlich wie „Aliens“ ist „Alien vs. Predator“ letztendlich weniger Horror als vielmehr Action. Die Klopperei zwischen den beiden Sci-Fi-Ikonen und mehr noch die aufkeimende Freundschaft zwischen dem Predator Scar (Ian Whyte) und der menschlichen Protagonistin Alexa Woods (Sanaa Lathan) verhindert letztendlich, dass im zweiten und dritten Akt wirklich Lovecraft’sches Feeling aufkommt.

Und schließlich und endlich hätten wir da noch „Prometheus“, das nicht-so-ganz-Prequel zu „Alien“, das weniger die Herkunft der Xenomorph-Spezies erklärt (diese wird eher nebenbei kurz angeschnitten), sondern sich mit dem abgestürzten Raumschiff beschäftigt, in dessen Innerem die Xenomorph-Eier im ersten Alien-Film gefunden werden. Auf ein solches Schiff stößt die Crew des Forschungsschiffs Prometheus. Die Wissenschaftler dieser Crew suchen nach dem Ursprung des irdischen Lebens und sind einer auf der Erde gefundenen Sternenkarte gefolgt, die sie zu dem Mond LV-223 führt, auf dem sie besagtes Schiff finden (es handelt sich dabei nicht um dasselbe Schiff wie in „Alien“, dieses wird auf dem Planetoiden LV-426 gefunden). Tatsächlich stoßen sie auf einen noch lebenden Piloten, dessen Spezies wohl die für die Erschaffung der Menschheit verantwortlich ist. Unglücklicherweise scheint dieser „Konstrukteur“ nicht allzu viel von den Menschen zu halten, was biomechanisches, höchst mörderisches Chaos zur Folge hat. Ridley Scotts Rückkehr zum Alien-Franchise ist interessant, aber auch höchst umstritten. Diverse inhaltliche Probleme lassen sich kaum wegdiskutieren; vor allem die Figurenzeichnung ist ziemlich unterirdisch, lediglich der von Michael Fassbender verkörperte Androide David ist interessant. „Prometheus“ stellt jedoch nicht nur sehr interessante Fragen zu Göttlichkeit und der Herkunft der Menschen, sondern ist „At Mountains of Madness“ vor allem philosophisch noch näher als „Alien“ und „Alien vs. Predator“. Mehr noch als diese beiden Filme bedient sich „Prometheus“ des Kosmischen Horrors. Wie bei Lovecraft ist die Menschheit ein Produkt außerirdischer Wesen, die ihrer Schöpfung nicht unbedingt wohlgesonnen sind und zu allem Überfluss sehr unangenehme biologische Spuren hinterlassen haben, um die Menschheit auszulöschen. Mehr noch, der Trilobit, eine Art übergroßer Proto-Facehugger, erinnert sogar entfernt an einen Shoggothen, und eine gewisse Ähnlichkeit zu Cthulhu ist ebenfalls vorhanden.

Diese Ähnlichkeit zwischen „At the Mountains of Madness“ und „Prometheus“ hatte sogar sehr direkte Auswirkungen. Guillermo del Toro plante lange, Lovecrafts Novelle zu verfilmen. Als diese Verfilmung schließlich abgesagt wurde, war die Ähnlichkeit zwischen Scotts Film und „At the Mountains of Madness“ einer der angegebenen Gründe. Inzwischen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines von Lovecrafts Werken in diesem Stil für die große Leinwand umgesetzt wird, sehr gering. Bis dahin sind die Filme des Alien-Franchise, speziell die drei hier besprochenen, wohl das, was einer Verfilmung von „At the Mountains of Madness“ am nächsten kommt. Man muss nehmen, was man bekommt.

Lovecrafts Vermächtnis:

Der Cthulhu-Mythos

Nathaniel

Dagon

Die Opferung

Cooler Beitrag! (Und ja ich halte mein Wort, dass ich gespeicherte Artikel auch nach langer Zeit noch lese 😉 )

At the Mountains of Madness habe ich leider noch nicht gelesen oder gehört und kann nur aus dein Ausführungen Verbindungen zwischen dem Roman und Alien ziehen, aber als ich bei irgendeiner Gelegenheit gesehen habe, dass Giger das „Necronomicon“ illustriert hat bzw. sein Artbook so nannte, empfand ich das als äußerst passend. Er hat einen sehr spannenden Stil.

„At the Mountains of Madness“ ist sogar eine sehr wichtige und zentrale Geschichte des Mythos, weil Lovecraft selbst da einige Aspekte auf sehr interessante Weise dekonstruiert – gibt’s ja auch von LPL und von David Nathan gelesen 😉